Yonatan Sagiv : « En ces temps horrifiques, comment écrire un polar en Israël sans évoquer la guerre ? »

INTERVIEW. L’écrivain israélien publie la troisième enquête de son génial détective, Oded Héfer. Une littérature engagée pour la paix, mais rattrapée par le chaos.

Yonatan Sagiv est l’un des écrivains de polars les plus intéressants du moment. Né en 1979 en Israël, titulaire d’un doctorat d’études juives de New York University, il est spécialiste de l’œuvre du Prix Nobel de littérature israélien Shmuel Yosef Agnon.

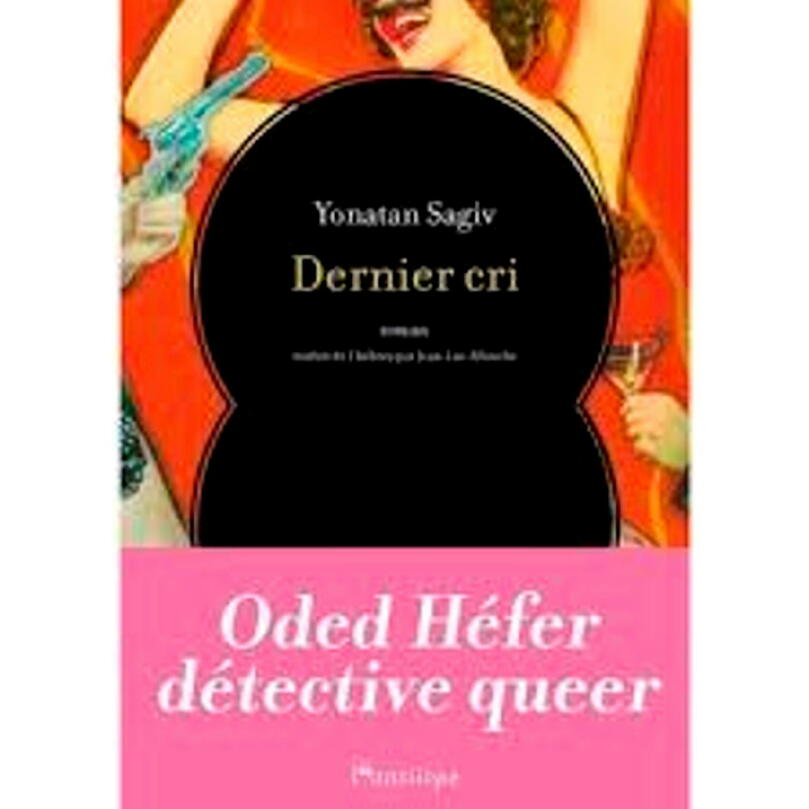

Mais c’est dans la littérature policière, son autre grande passion, remontant à l’enfance et à ses énigmes littéraires, que Yonatan Sagiv a décidé de s’aventurer, avec un talent ravageur. Il est l’auteur de trois tomes d’une série policière menée par le truculent Oded Héfer, enquêteur queer mais bourru, haut en couleur mais totalement fauché, sagace mais maladroit, éminemment touchant, mordant et tordant : Secrets de Polichinelle, Le silence est d’or et, tout récemment, Dernier cri*, tous publiés dans la belle maison d’édition L’Antilope.

On trouve là du rythme, du mystère, de la violence (pas trop graphique), tous les ingrédients d’un polar qu’on ne lâchera pas. Il y a aussi ceux que l’on aime tant et qui nous manquent souvent : l’audace, le politiquement incorrect, l’humour noir, l’esprit critique en habit de paillettes, pourfendant le wokisme de pacotille comme le patriarcat, le monde du show-business comme les sphères réactionnaires.

L’auteur développe, en profondeur, une réflexion sur la société israélienne, ses tensions, ses non-dits, ses blessures. Rattrapé par la tragédie du 7 octobre 2023 et les horreurs de la guerre, Yonatan Sagiv, de passage à Paris, s’est confié au Point sur l’exercice exigeant du roman policier, ses richesses, ses défauts, et maintenant, son impasse, quand l’indicible violence du réel réduit la fiction au silence.

Le Point : Qu’est-ce qui vous a attiré dans la veine du roman policier ?

Yonatan Sagiv : Je suis né et j’ai grandi dans la littérature. Les deux sœurs aînées de mon grand-père sont arrivées en Israël dans les années 1920. Elles y ont fondé la maison d’édition Masada, l’une des premières du pays. Quand je suis né, elle avait fait faillite et s’était transformée en une petite librairie indépendante où j’ai passé ma vie d’enfant. Je lisais tout le temps.

J’adorais les romans criminels : Agatha Christie, Dorothy L. Sayers côté britanniques, Raymond Chandler, Dashiell Hammett aux États-Unis. Seulement, voilà, je suis devenu un jeune homme, et dans la vingtaine, j’ai fini par comprendre que j’étais homosexuel. J’ai commencé à regarder les livres que j’aimais d’un œil nouveau : où étaient, dans cette littérature, les gens comme moi ? Leur présence était forcément problématique : ils étaient criminels, pervers, victimes à la rigueur, forcément efféminés.

Votre héros est donc l’antithèse de ces enquêteurs ancrés dans une certaine idée de la virilité ?

Oded Héfer me ressemble : il est impulsif, bavard, émotif, névrosé, obsédé sexuel et complètement « too much ». Il est né à la fois d’un manque dans la littérature criminelle et de ma propre personnalité.

Mais vous êtes resté ancré dans une intrigue traditionnelle.

Oui, la structure du roman policier m’est chère, mais il faut regarder ce sur quoi elle repose, le fameux « whodunnit », qui a commis le crime. Évidemment, cela repose sur une action précise avec un problème, une enquête et une résolution.

Mais ce schéma, quand il est bien mené, devient une investigation philosophique. La question du « who » est fondamentale : qui a commis le crime, qui le résout, dans quelle culture, à quelle période, à quel endroit ? Quelles conditions politiques, sociales, économiques et culturelles l’ont rendu possible ? Quel bagage permet à l’enquêteur de résoudre cette énigme ? Écrire un polar, c’est penser et dénoncer les conditions précises d’un monde bien particulier, à un instant T.

Les écrivains, les cinéastes, les artistes issus de la bourgeoisie et des classes moyennes supérieures s’enlisent dans la bonne conscience en croyant naïvement que changer les représentations des minorités suffit à changer leur réalité.

Quelles sont les circonstances de Dernier cri ?

La réalité de notre show-business, qui est la suivante : chaque série Netflix, chaque best-seller publié aujourd’hui doit présenter un casting estampillé woke, célébrant la diversité, l’égalité des chances, la positivité. Depuis trente ou quarante ans, le monde de la culture mène des combats, par ailleurs vertueux, pour la visibilité des minorités. Sauf qu’il existe un fossé immense entre la représentation culturelle de la diversité et de l’inclusion et la réalité socio-économique des minorités, en Israël comme ailleurs en Occident. Il existe une hiérarchie entre les outsiders : il y a ceux qui appartiennent à une communauté bien acceptée, comme les gays et les lesbiennes, et puis les autres, les trans, les migrants, les prostitué(e)s…

Faire évoluer la sphère culturelle ne sert donc à rien ?

Bien sûr que si, mais nous sommes pris dans une illusion glamour que j’ai moi-même beaucoup cultivée : les écrivains, les cinéastes, les artistes issus de la bourgeoisie et des classes moyennes supérieures s’enlisent dans la bonne conscience en croyant naïvement que changer les représentations des minorités suffit à changer leur réalité. Or, les conditions de vie des travailleurs étrangers, des transsexuels, des prostitué(e)s sont épouvantables et personne n’en parle. Raconter la réalité pour la faire changer, voilà la mission que nous devrions remplir.

Mission accomplie par vos polars ?

Je ne veux pas simplement représenter, mais dénoncer. Oded est un individu abîmé, un détective psychiquement défectueux, confronté dans ce troisième tome à un choix éthique. Il est contacté par l’entourage richissime d’une jeune starlette de la pop qui va mal. On le charge de veiller sur elle. Après des années de galère, cet homme qui a toujours rêvé de luxe a l’opportunité de devenir le détective privé des puissants de ce monde. L’affaire le mène vers la disparition d’une chanteuse transsexuelle et d’un adolescent immigré. Tout le monde s’en fiche. Il le pourrait aussi. Va-t-il détourner le regard et se préoccuper de son propre succès, ou aider, concrètement, ces laissés-pour-compte ?

Le polar est donc forcément politique ?

Le polar donnant un sens et une structure à des crimes commis dans une société donnée, il traite de questions politiques, sociales, économiques, sexuelles… Étant un homme de gauche en Israël, souhaitant la paix, il aurait été hypocrite de traiter uniquement ces problèmes de manière universelle, sans traiter les spécificités de la société israélienne. Le premier tome de la série d’Oded Héfer explore la place très particulière qu’occupe Tel-Aviv dans la société israélienne. Le deuxième s’intéresse au passé refoulé d’Israël, à la guerre de 1948 et à ses conséquences. Sans que cela soit un sujet central, le troisième tome s’intéresse à Gaza. En ces temps horrifiques, il est impossible d’écrire une fiction criminelle sans aborder la question du conflit israélo-palestinien. Des dizaines de milliers de gens sont concernés, et c’est une question de vie ou de mort. Le polar, par essence, ne peut ignorer cela.

Après le 7 octobre, J’ai ressenti le besoin de lire les livres d’écrivains qui avaient traversé les guerres mondiales du siècle dernier, la Shoah. J’en ai lu, beaucoup. En me disant que moi aussi, un jour, j’allais rire à nouveau.

Quelles fictions vous nourrissent ?

Beaucoup de gens ne me prennent pas au sérieux quand je dis cela, mais c’est la fantasy. Les deux œuvres récentes qui offrent les meilleures métaphores de notre monde sont Hunger Games et Game of Thrones. La première dit la bataille que nous menons pour accéder au confort, à une forme de sécurité et, idéalement, à la célébrité, en portant l’idéologie d’une société prétendument parfaite, qui en réalité fait son beurre sur le dos d’un certain nombre de sacrifiés. Je ne souhaite en aucun cas établir un rapport de symétrie entre Israël et la Palestine, mais dans Game of Thrones, je vois le grand point commun entre ces deux pays : leurs habitants sont les pions d’un jeu d’échecs entre le Hamas et l’extrême droite israélienne. Chacun étant prêt à sacrifier ses pions pour la survie de son camp politique.

Oded va-t-il poursuivre ses enquêtes dans un monde post-7 octobre ?

Le 7 octobre, le langage m’a trahi. Il m’a abandonné. Mon mari et moi venions d’avoir une fille. Elle avait trois mois. J’étais hanté : « Oh, mon Dieu, dans quel monde ai-je fait naître un enfant ? » Regarder l’actualité, aller sur les réseaux sociaux s’apparentait à regarder un snuff-movie sans fin. Tout était gris, sans goût, horrible. Chaque Israélien connaît quelqu’un qui a été enlevé, tué, torturé, et d’autres verbes que je ne veux pas dire. Tout a perdu son sens, la culture, le langage. Ce qui s’est passé ensuite à Gaza a rendu le réel plus terrifiant encore. Je cherche mon chemin vers les mots, à mon rythme. Je publie en Israël un court texte sur ce que c’est d’élever un bébé à l’ombre du 7 octobre. Le quatrième tome des aventures d’Oded était prêt à être écrit. Je suis face à un dilemme : l’écrire en faisant semblant que tout va bien, que les attentats n’ont pas eu lieu serait une très grave faute morale. Mais Oded est-il le bon personnage pour évoquer toutes ces horreurs ?

Il est très exubérant.

Oui. Trop pour cette tragédie sans nom. Mais je regarde les gens autour de moi, à Tel-Aviv. Ils ont deux visages. L’un veut hurler : « Comment continuer à vivre alors que des gens sont retenus en otage ? Comment arrêter cette guerre, ces tueries ? » Et l’autre a envie de continuer à vivre, à créer. De retrouver le chemin de la vie, du rire. J’ai ressenti le besoin de lire les livres d’écrivains qui avaient traversé les guerres mondiales du siècle dernier, la Shoah. J’en ai lu, beaucoup. En me disant que moi aussi, un jour, j’allais rire à nouveau. Pendant longtemps, ça n’a pas marché. Et puis un soir, ma fille endormie, j’ai dit à mon mari : « Ça suffit, on éteint les infos, on regarde un film. » Nous avons opté pour Quiz Lady, une comédie de Jessica Yu dans laquelle deux sœurs que tout oppose finissent par se retrouver. Nous avons tellement ri. C’était la première fois depuis le 7 octobre. Dans ce rire, j’ai puisé ma force. Car là où se trouve l’humour ne se trouvent pas la guerre, la violence et la mort.

* Dernier cri, de Yonatan Sagiv, éd. L’Antilope, 330 p., 23,50 euros.

Laisser un commentaire